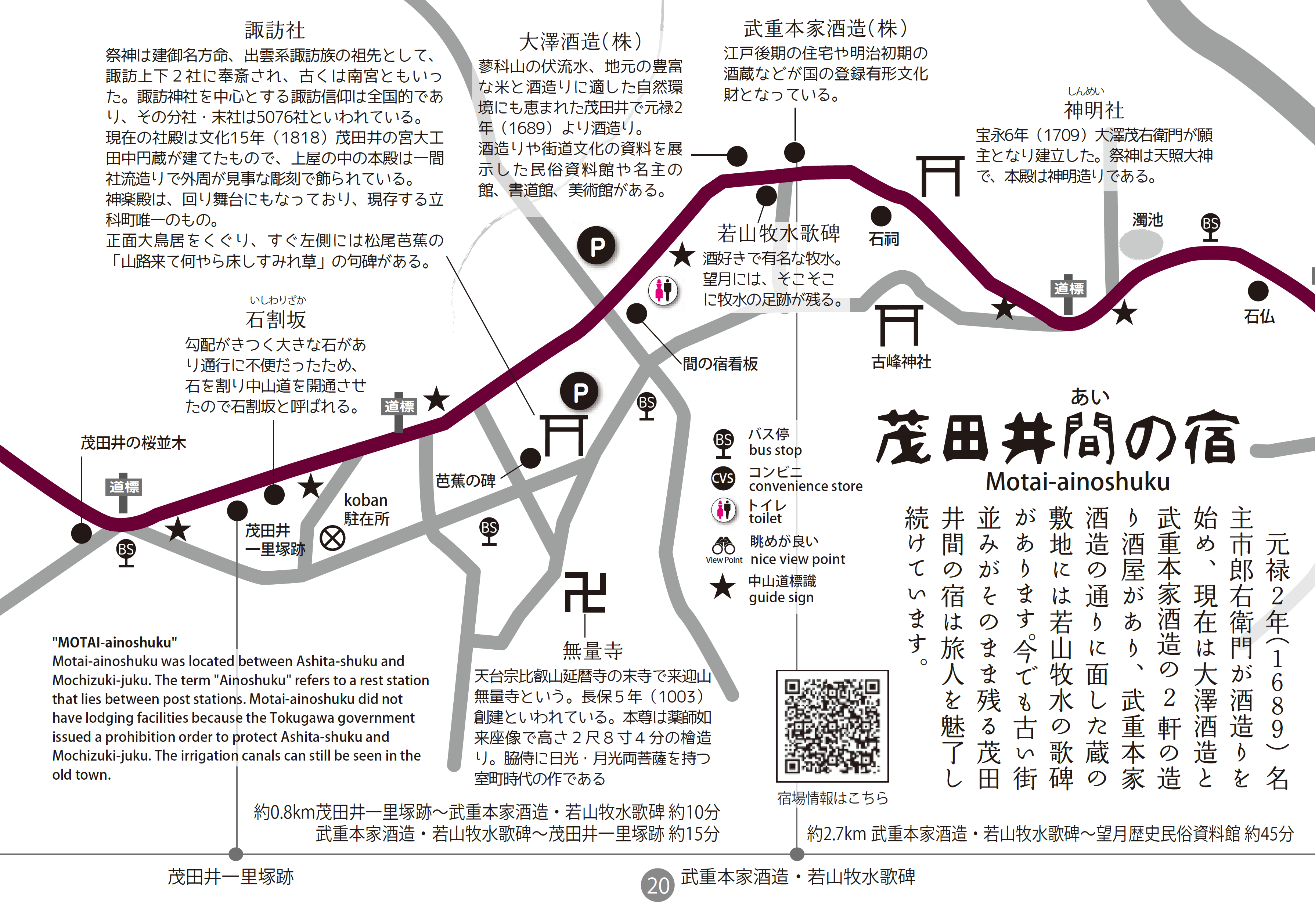

茂田井村は「間の宿」と呼ばれ、旅籠を持たない休息処でした。

これは幕府による本宿保護のために出した禁令によって、本宿以外での宿泊を取り締まったためです。

元禄2年(1689年)名主市郎右衛門が酒造りをはじめ、現在は大澤酒造と武重本家酒造の2軒の造り酒屋があり、武重本家酒造の通りに面した蔵の敷地には若山牧水の歌碑があります。

いまでも古い街並みがそのまま残る茂田井間の宿は、旅人を魅了し続けています。

茂田井間の宿マップ

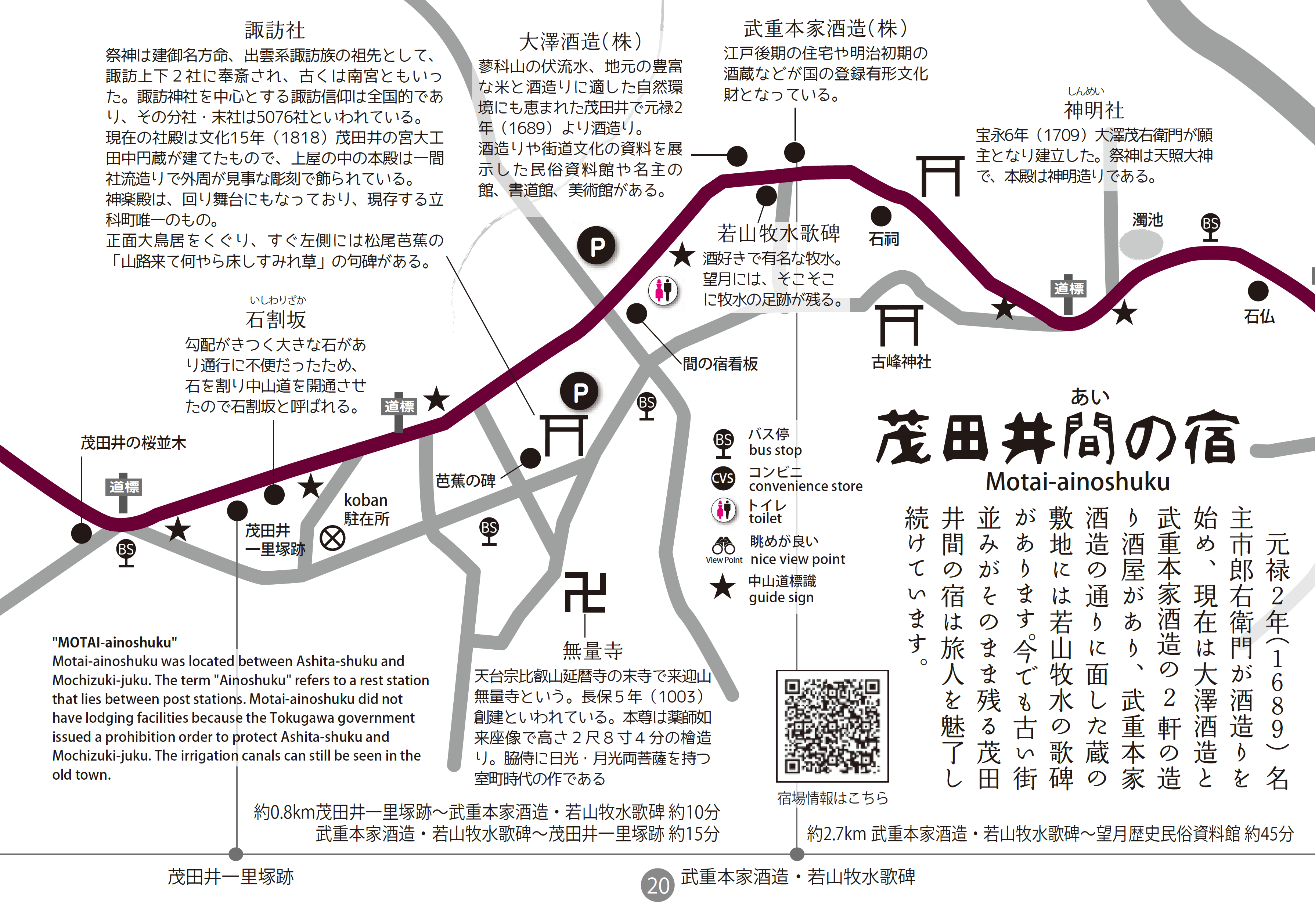

茂田井村は「間の宿」と呼ばれ、旅籠を持たない休息処でした。

これは幕府による本宿保護のために出した禁令によって、本宿以外での宿泊を取り締まったためです。

元禄2年(1689年)名主市郎右衛門が酒造りをはじめ、現在は大澤酒造と武重本家酒造の2軒の造り酒屋があり、武重本家酒造の通りに面した蔵の敷地には若山牧水の歌碑があります。

いまでも古い街並みがそのまま残る茂田井間の宿は、旅人を魅了し続けています。