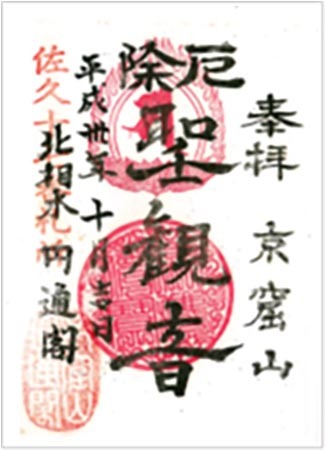

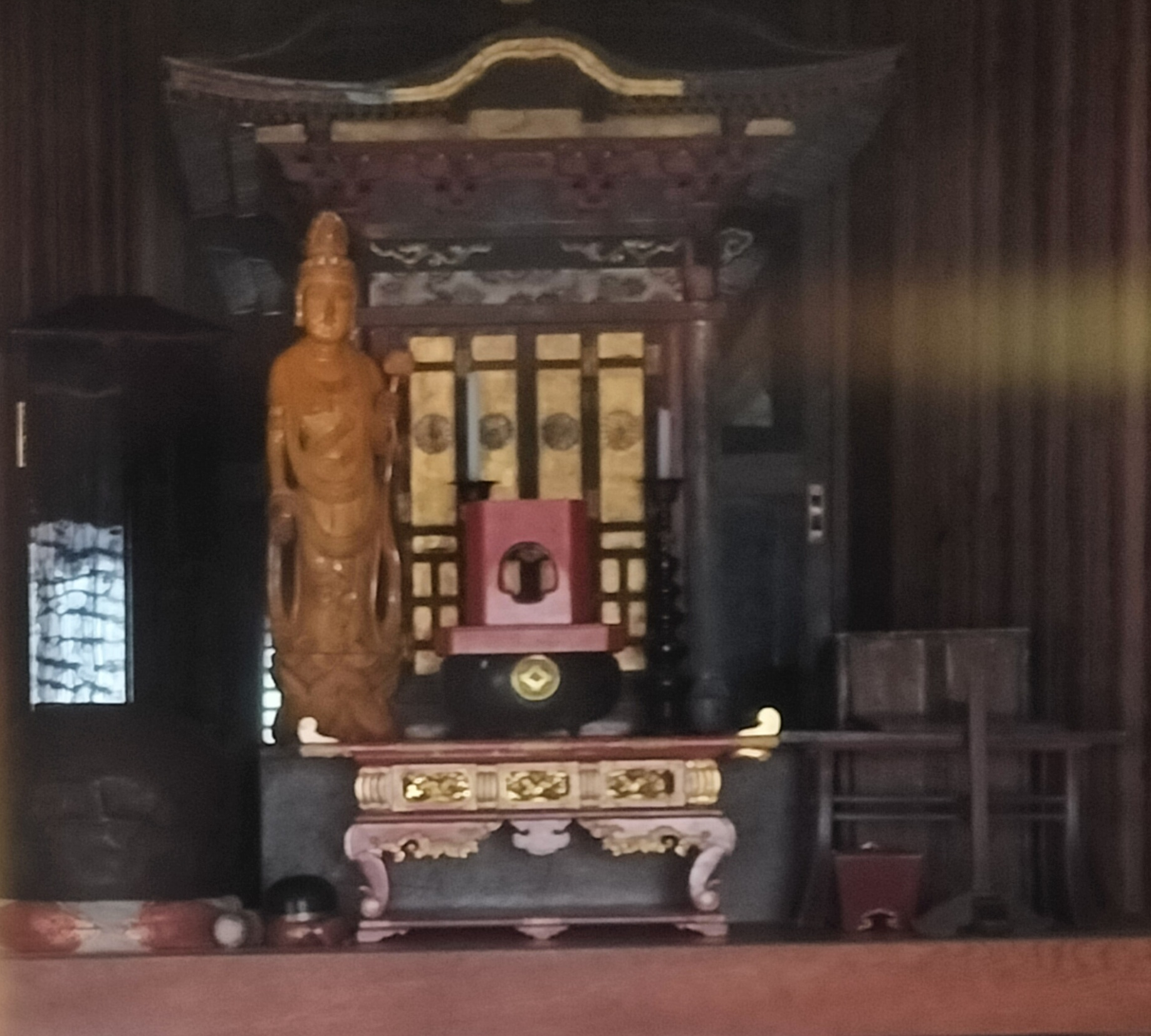

御本尊

厄除聖観音

(「心の燈」平成27年)

台座も含め約70センチメートル。

観音を厨子に納め、経の岩厄除観音堂に安置(大龍寺管理)。6年に一度、子年(2020中止)、午年(2026)の御開帳に公開。

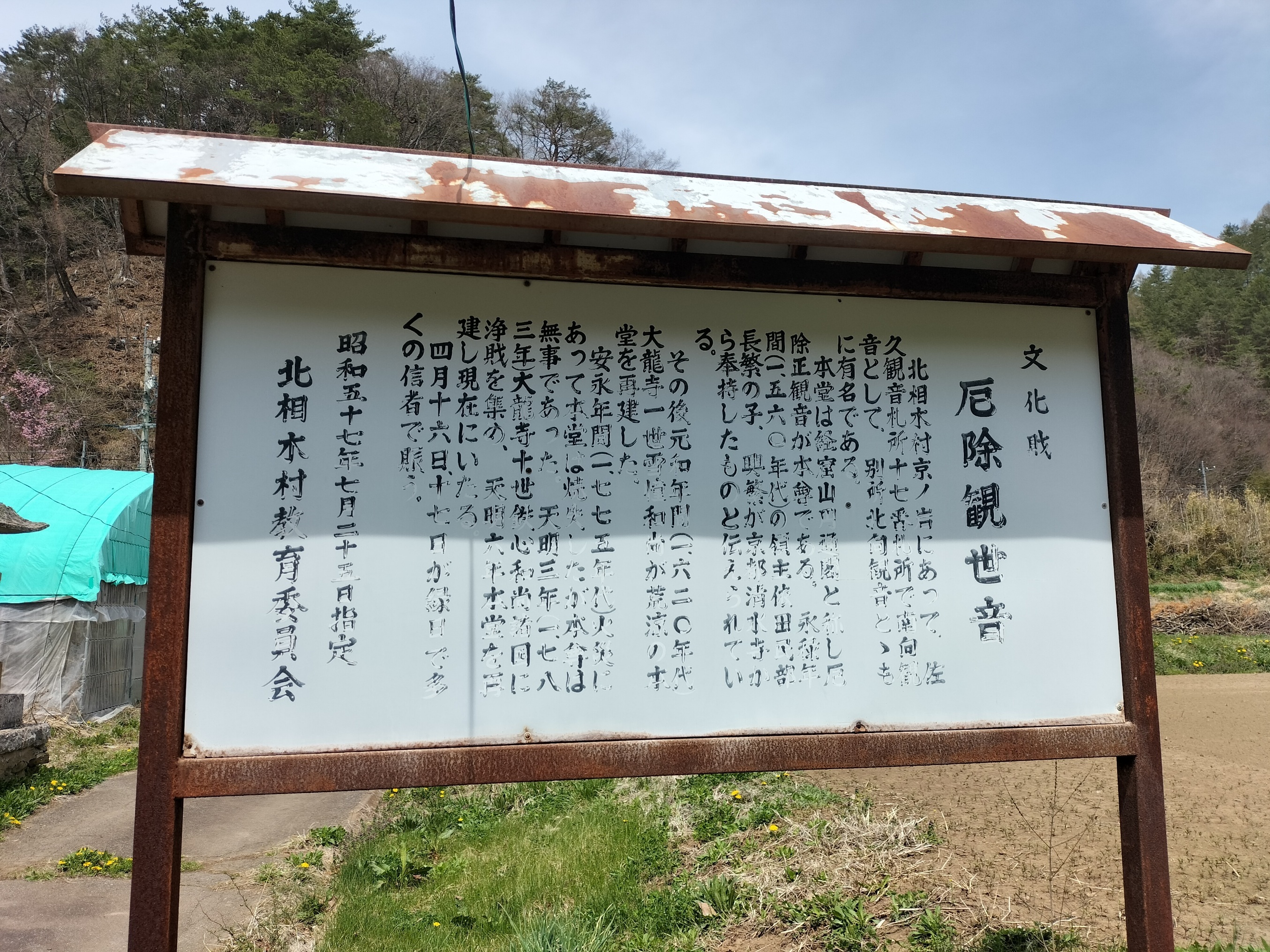

観音堂

室町時代、相木領主依田氏が創建した。城主依田與七郎貞繁、伊勢国桑名の海辺より観音堂に安置す。当地の豪族、相木氏の勢いが盛んな頃、大坂表へ遊学中の相木長繁、長男相木與七郎貞繁が大坂四天王寺より本尊厄除聖観世音菩薩像、京都東福寺より観世音菩薩掛軸(兆殿司筆)をいただき、京の岩の岩屋に観音堂、その上に馬頭観音堂を建立。天文3年(1534)2月初午に初祈祷。火事で観音堂は焼失したが、江戸時代、天明6年(1786)再建。

伝承

北向観音と合わせて参拝

南向きの経の岩観音は上田市別所温泉の北向観音と共に東信地方の厄除観音として知られる。古くから両方の観音を合わせて参拝する観音講で賑わい、かつては宿泊所もあったという。

京の岩の七不思議

鳶烏(とびがらす)に舞い違い

京の岩入口に東西約9メートル、高さ約5メートル、奥行約3メートルくらいの岩穴がある。この岩穴の内側に2羽の鳥がある。右の方へ舞っているのを烏、左の方へ舞っているのを鳶だといっている。これは昔、坂上田村麻呂が部将の鳶尾三郎の菩提を弔らおうとして場所を選んでいた時、不思議なことに2羽の鳥が飛んで来て、この岩穴に飛び込んで石となったものだそうだ。また、この岩穴のことを鳶(とんび)岩ともいっている。

日輪石

京の岩入口の泉の近くに日輪石という石がある。これは昔、坂上田村麻呂がこの泉で休んだ時、これに兜を脱いで載せたという。高さ約80センチメートル、広さは約60センチメートルに約90センチメートルくらいのもので、この石に直径約20センチメートルくらいの窪んだ円い形がついている。これは兜を載せた跡だといっている。

板碑

京の岩入口の岩穴に1枚の板碑がある。この板碑に刻まれた梵字は剥いでも剥いでもきっと元のように出て来るそうだ。

おかめ岩

京の岩に小さな岩穴があって、中におかめ岩という白い石がある。昔はこの石がおかめの面そっくりに見えたものだが、明治20年(1888)頃村の人達がこの崖下を堰き止めて用水普請をやった時、ある人が面白半分にこのおかめ岩を転がし落としたそうだ。それから後その人の家ではよくないことが何度もあったので、これはおかめ岩の祟りだといって元の所へ納めたそうだ。ところが今ではおかめの面には見えなくて、ただ白い石が岩穴に載っているだけである。その後、誰も恐れてこの石へ手で触る者はいなかったそうだ。

梅鉢岩

京の岩に梅鉢岩と云う岩がある。丁度、梅の花を表面から見たように5つの穴のあいた岩である。

摺鉢岩

京の岩に直径約1.2メートル以上の岩穴がある。その形が丁度、摺鉢を横から差し入れたように見えるから、摺鉢岩と呼んでいる。

壁塗り天狗

京の岩の相木川の岸に、大きな岩壁の上の方の約2メートル四方くらいの所が、時によると荒壁を塗ったように見える。壁塗り天狗の仕業という。

行事

春の例祭(4月16~17日) 昭和40年代は厄年男性が観音様を納めた厨子を神輿に載せ、観音堂まで担いできた 。

所在地

経の岩屋

北相木村京の岩 京窟山大悲殿円通閣

※ アクセス 宮ノ平地籍から西へ1キロメートル程進むと右手の山の斜面に建つ。

納経所

京窟山円通閣大龍寺

北相木村久保2544 電話 0267-77-2422