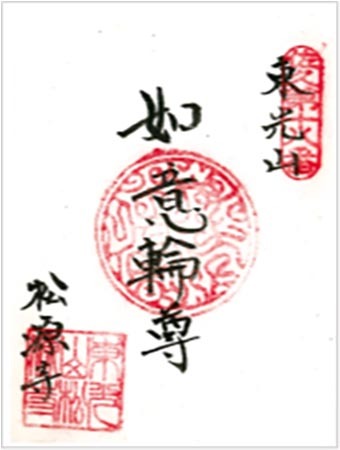

御本尊

如意輪観音

台座を含め高さ約90センチメートル。片膝を立てて座り腕が6本、胸の前に如意宝珠、左の肩の上に輪宝を手に優しい表情。明治時代以降、松源寺安置。

平成2年(1990) 檀家1名が境内奥に八角観音堂を寄進したため、本尊を納めた。「熊野宮」と呼ぶ。

寺伝

室町時代、宝徳元年(1449) 僧亮元が開山、相木川左岸に創建。永禄5年(1562) 熊野宮別当になり、相木川対岸の宮下地籍に移転。永禄12年(1569) 諸堂改築。

江戸時代、萬治3年(1660) 2月僧南海が中興す。

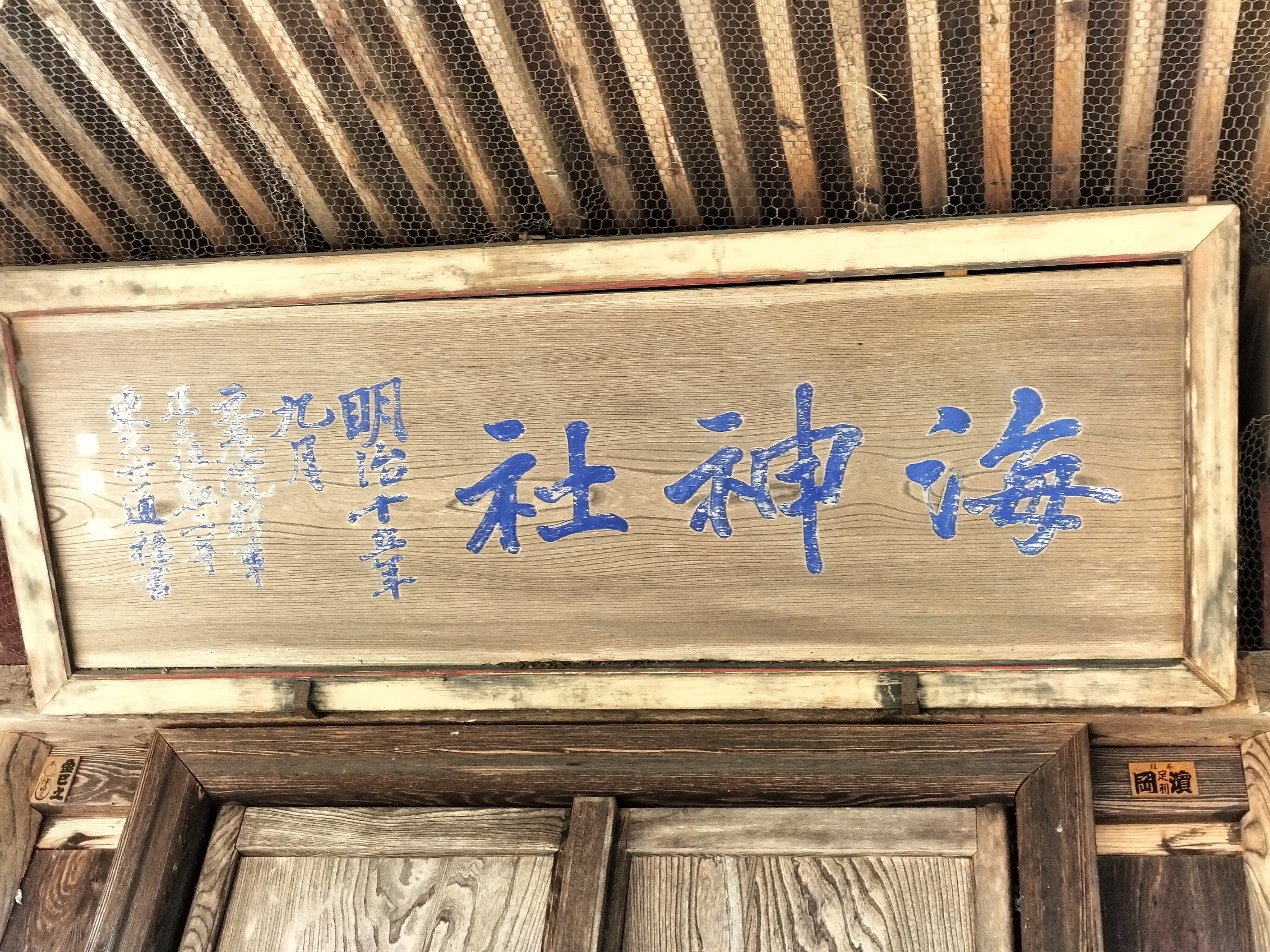

明治元年(1868) 神仏分離令により現在地へ移転。元の熊野宮、熊野三社権現は海(かい)神社という。

江戸時代初期、明暦4年(1658)建立。小海町最古建造物。宮大工は「佐久の名工」小泉三左ェ門、本殿形式は春日造り、屋根はケヤキ材。

伝承

仁和3年(887)八ヶ岳天狗岳の水蒸気爆発による大崩落で千曲川の下深山(現八那池洞門付近)が泥流によって堰き止められ、海ノ口から海尻にかけて大きな湖ができ、寛弘8年(1011)海ノ口の湖は決壊してなくなった。仁和3年、土村除ケ(どむらよけ、現小海小学校付近)の相木川も堰き止められ、海神社付近から相木入口まで相木湖ができ、その後も残り、天正年間初期(1572)古絵図に記入された。相木湖は鎌倉時代中期もあったものと思われ、当時この場所に入ってきた人達によって「小海」と名付けられた。

行事

毎月18日、護摩を焚き、お経をあげる。

所在地

観音堂跡 小海熊野宮本地堂

小海町小海本村 海神社石階段下

現観音堂

東光山松源寺 小海町小海本村979

※ アクセス 京の岩から相木川沿いに走る県道西に4キロメートル進むと相木川に親沢川が合流。相木川右岸の東山の森の中に松源寺、その境内の奥に朱色の観音堂がある

納経所

東光山海岸院松源寺

小海町小海979 電話 0267-92-2644