御本尊

観音菩薩・准胝観音「大沢順礼観音」

江戸時代、元禄5年(1692)正月、順礼観世音堂地を高柳四郎兵衛宗仁寄進、元禄5年正月、准胝観音堂地を高柳五太夫有房寄進。順礼観世音堂、准胝観世音堂のうち、城山東端の長命寺裏に一観世音堂は現存するが、堂内に観音像は無く、長命寺本堂に准胝観音1体を安置。「佐久第三十四番札所」と伝う。

寺伝

平安時代、大同年間(806-810)宗祖弘法大師開創。寛平8年(896)六百山勅許に基づき佐久郡大澤村に蓮華山長命寺、佐久郡湯原村に長宝山長命寺、小県郡禰津村東町に智光山長命寺建立を推定。

寛平5年(893)蓮華山長命寺は宗祖弘法大師分派、新義眞言宗祖興教大師法孫、僧善雅上人開山。

清和天皇第四皇子貞義親王(貞保親王)開基、源朝臣長命公の帰依により檴殿、寮閣、仁王門、境内に末寺12坊。「佐久の巨刹」といわれる。

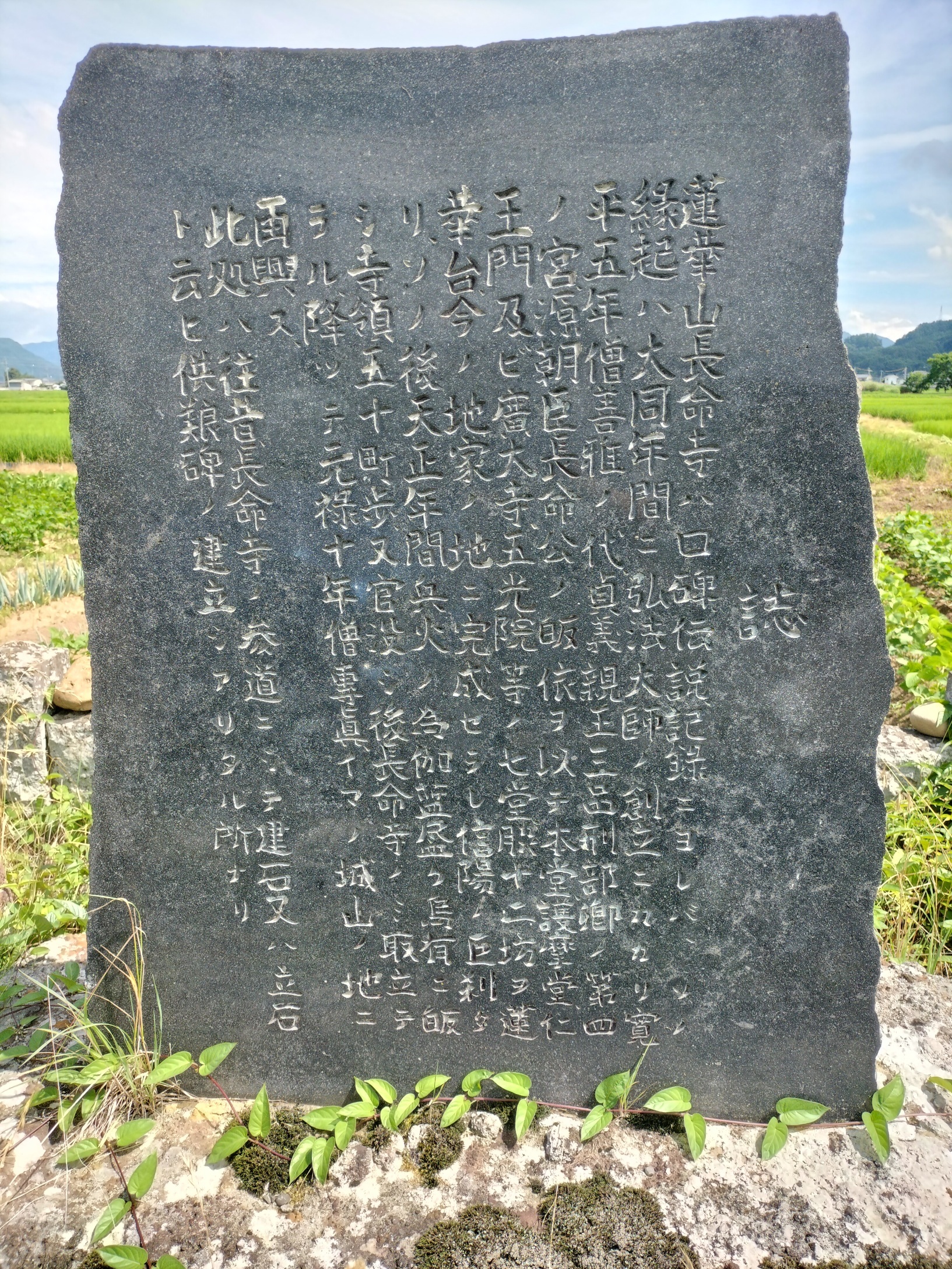

蓮華台(寺家、現地家)仁王堂付近の耕地に所在し、寺創建時に所在した広大寺を合わせ2寺7伽藍脇12坊「本坊長命寺、庵覚坊、両泉寺、松高寺、三光院 本坊広大寺、 龍泉寺、広泉寺、大泉院、桜院、覚仙院、五光院、大徳寺、大乗坊」、参道入口は佐久市取出町付近。大門道、大門橋、字大門に大同年号刻銘石碑、旧広大寺仁王堂床下に室町時代應永22年(1415)7月4日宗阿敬白刻銘竿石、板碑も多数現存。

安土桃山時代、天正10年(1582)11月徳川家康家臣依田信蕃の兵火にかかり堂塔伽藍が全焼後、広大寺は焼失した仁王門位置に堂を再建。

長命寺は字中沢に移し、江戸時代、元禄10年(1697)僧専眞が中興開山、字城山の南に再度移す。佐久八十八ケ所第六十一番札所。

伝承

立石

地家から野沢へ向かう大門通りや大門橋は、昔、長命寺の参道であった。東端の長命寺第一惣門があった大門地籍に立石3台が路傍にある。口碑では大同2年(807)刻銘とあるが、現在、確認できない。門の土台石と思われる真ん中がくぼんだ石はいつも水が溜まり、疣(いぼ)につけると治るので、疣水と呼び、他の傷にも効くという。

仁王堂床下にある竿石

昔、長命寺が戦乱で焼かれた時、仁王様の魂がかたわらの石灯籠に飛び込んだ。村の人達は石灯籠の竿石を仁王様の御像としてお堂を建てて祀った。

その後、仁王堂は扉を開けば目がつぶれると云われ、いつの祭の時にも開くことがなく、万病を治すことで大変賑わった。 (大沢地区文化財保存会「大沢ドンドン」平成26年)

所在地

蓮華山長命寺

佐久市大沢中町905 電話 0267-62-6175

※ アクセス 国道141号本新町信号を西に折れ、丸山橋付近に参道がある。

納経所

なし