御本尊

聖観音「御鹿埜観世音」

本堂に祀る本尊は台座含め高さ1メートル超、江戸時代、寛政年間(1789-1801)作。

寺伝

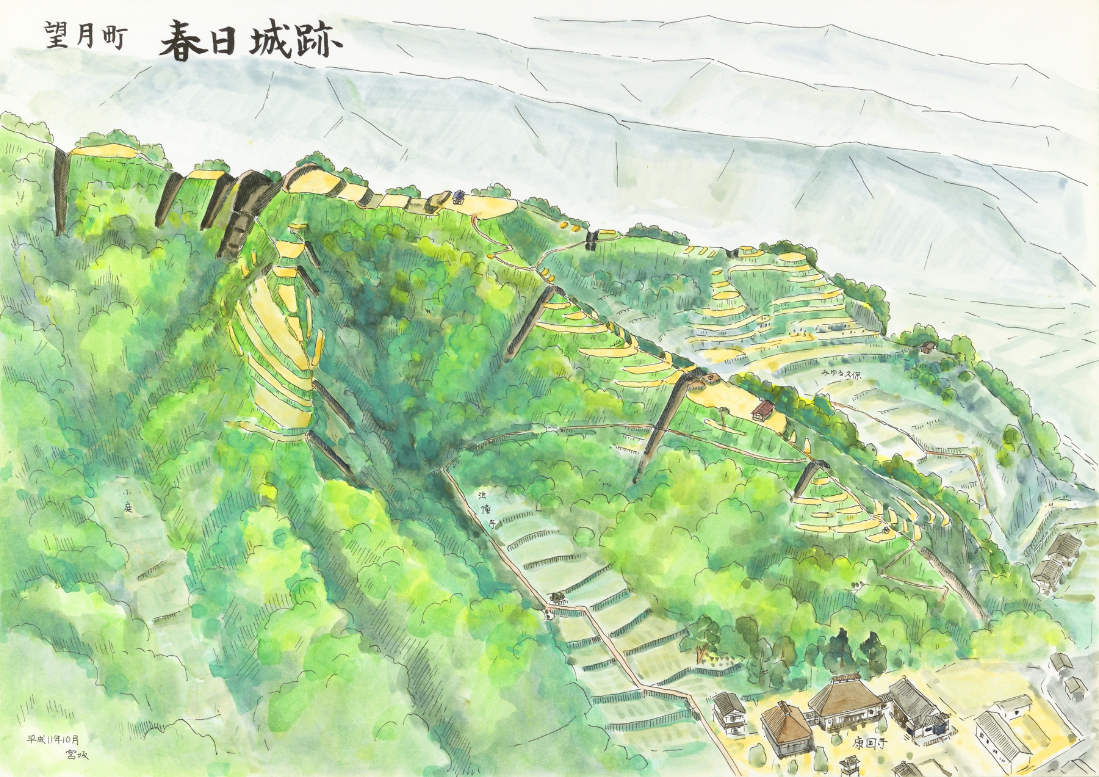

戦国時代末期に徳川家康に従って、佐久を平定した依田(芦田)信蕃の長子で小諸城、初代城主の松平康國は天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐の際、北条氏勢力圏だった上州に攻め入って戦死した。康國の弟、松平右衛門太夫康真は江戸時代、慶長6年(1601)兄康國の菩提のために康國寺を建立。康國の叔父に当たる岩村田、大田山龍雲寺第五世天外大雲禅師を迎えて開山。康國寺は康國、康真の祖父依田信守、父依田信蕃、二代の居館址に建てられ、寺背後の金城山(現在の秋葉山、春日城址)から山号をとっている。

(長野県立歴史館所蔵)

伝承

山門前立石

御鹿埜聖観世音(みかのしょうかんぜのん)、州郡三十番刻銘。

当時、春日の地が御鹿野里と言われているところからその名が冠せられた。第二十九番札所日影堂のある東を向いていた。立石の場所は移動したが、今も東向きは同じである。

本堂の梁

本堂は400㎡余り佐久地方でも有数の大きさである。欅の太い梁は建立当時、江戸時代、慶長6年(1601)のままである。

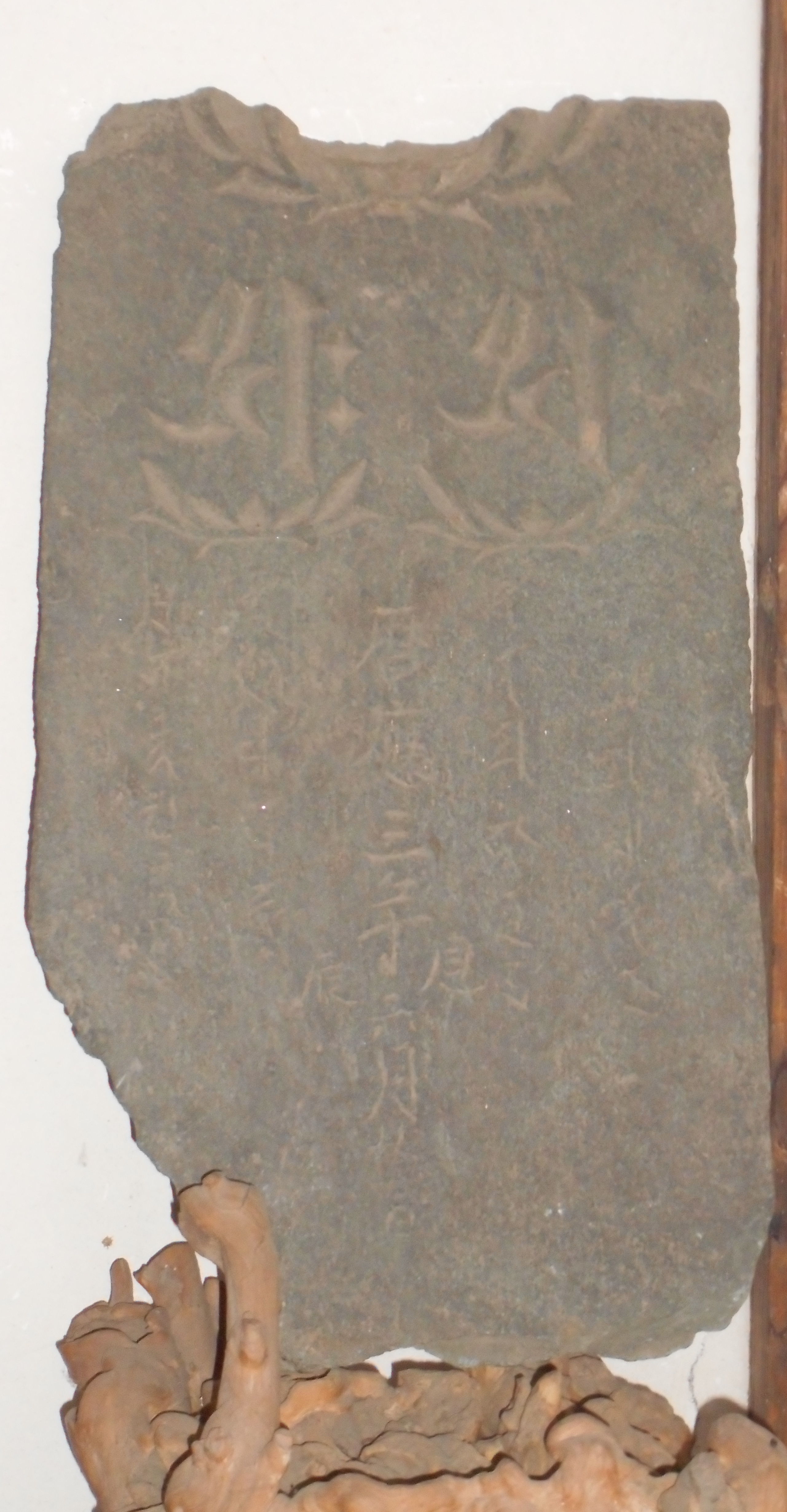

康國寺板碑

佐久川西地方で現存最古の板碑、南北朝時代、暦應3年(1340)刻銘。

願い事が叶う金井戸

寺裏側にある金井戸は泉で、何か願い事がある時、紙片にその願いを書いて金井戸に投げ入れると願いが叶えられる。その用水を「金城水」と言う。

春日城埋蔵金伝説

朝日指す夕日かぎらぬ城山のうつぎの根元の小判千枚の謎を解け

春日本郷

いまだ鎌倉時代の遺構である小路や用水路と侍街の形態を残し、近辺では東御市祢津、佐久市根々井だけ。金井坂からみた春日本郷は古代奈良の趣があるという。

所在地/納経所

金城山康国寺

佐久市春日本郷2935 電話 0267-53-2194

※ アクセス 国道142号を北に向かい、新望月トンネルを抜けて左折。すぐに左折して天神トンネルを経て道なりに約14キロメートル進む。(近世は山越え抜井道)