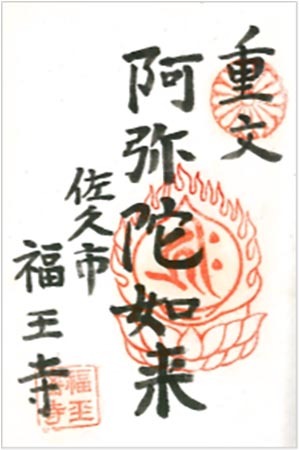

御本尊

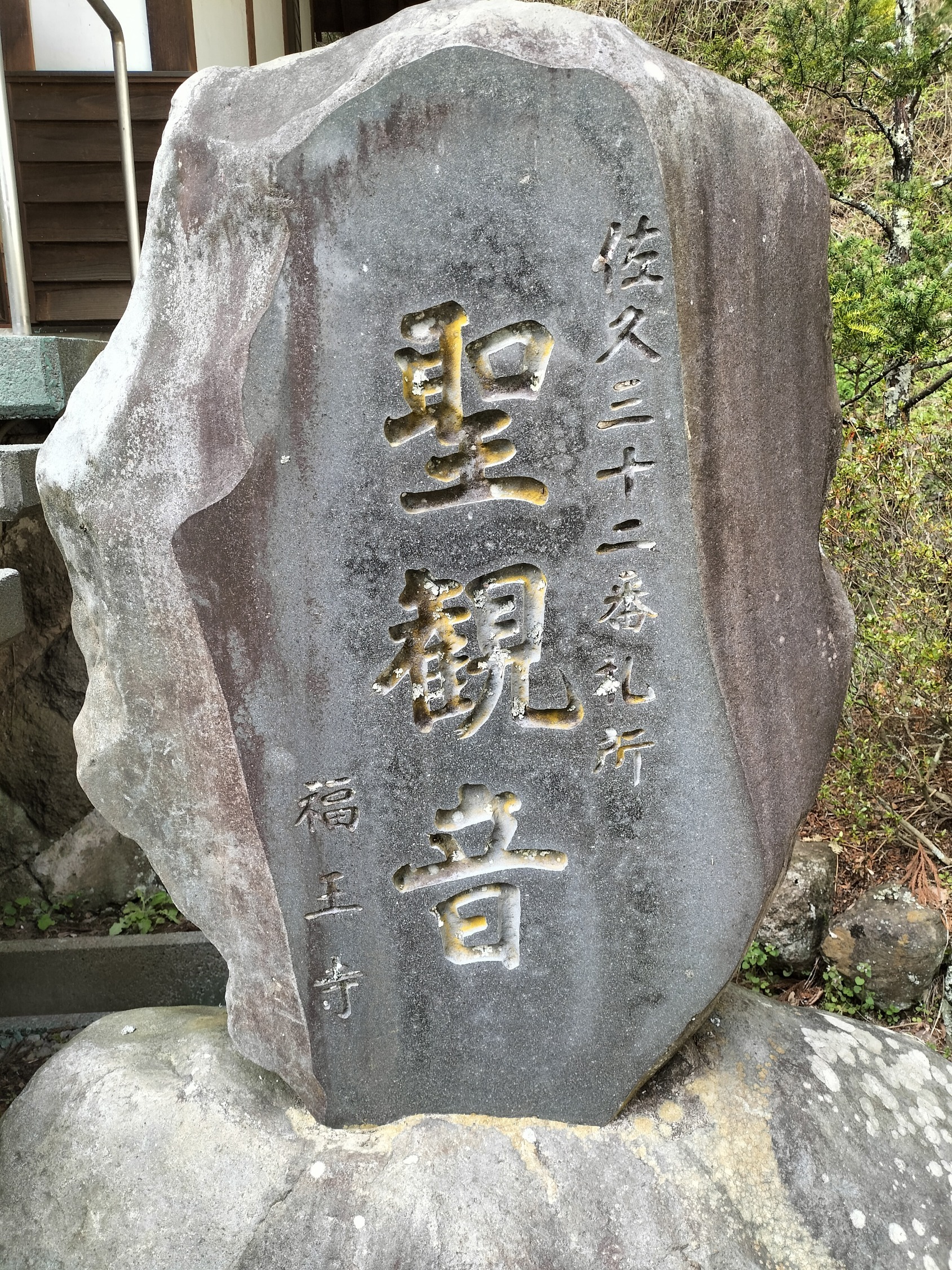

聖観音「志津田観世音」

高さ1メートル余

観音堂に「お授け観音」として祀る。

寺伝

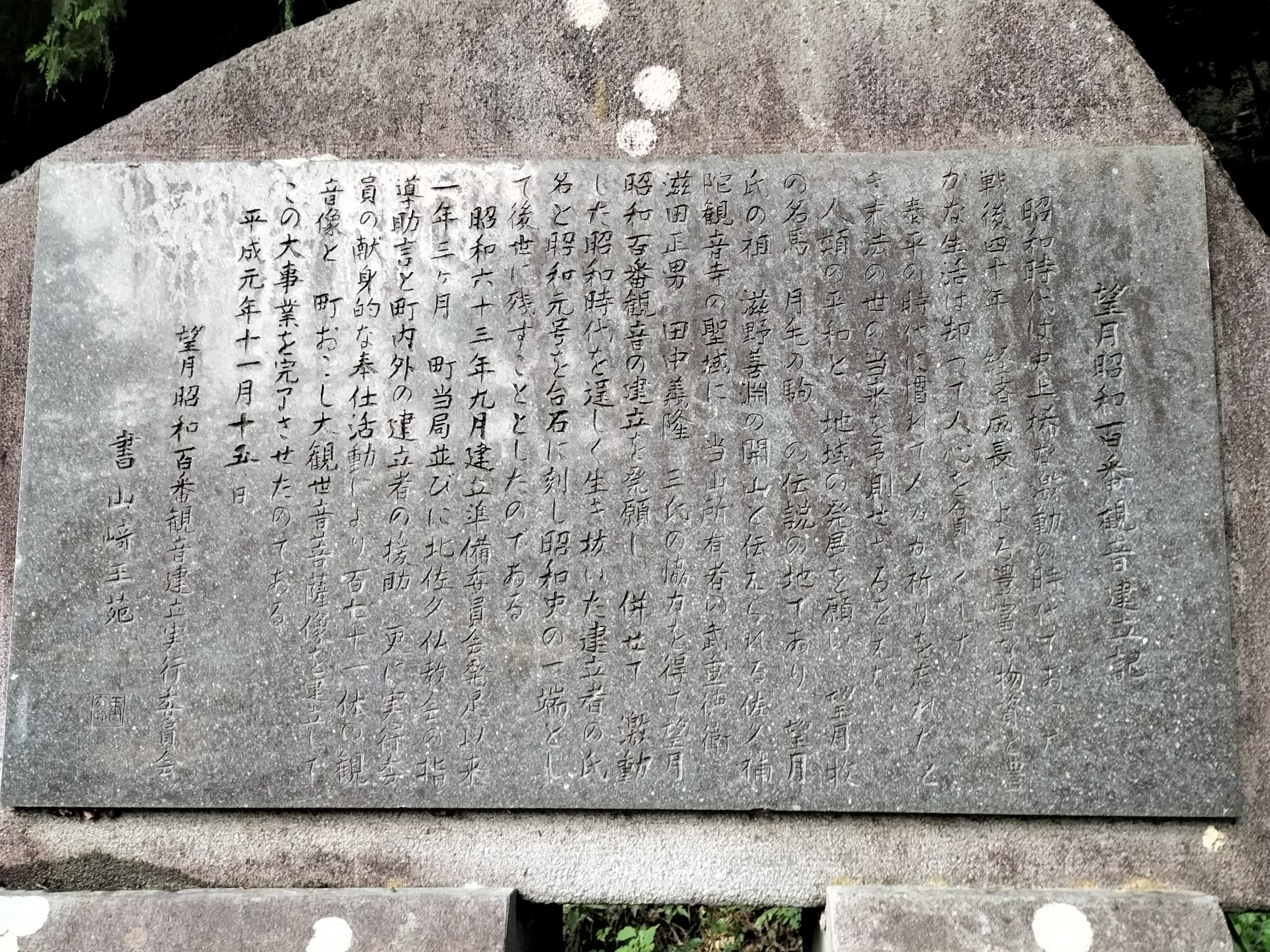

平安時代、延暦20年(801)陸奥胆澤地方で蝦夷大反乱が起き、坂上田村麻呂が東山道を通り近道の諏訪から雨境を越え望月を経由し赴いた際、望月の豪族奥方が病気で床に伏し、随僧が薬を与え祈祷したがその効もなく亡くなる。田村麻呂は墓を作れといい比田井山の丘に墓を作り、丘から見て一番よい所に一寺を建立せよといい残し、蝦夷に向かう。比田井山から見て北にあたり日当たりがよく湧き水のある現在地が選ばれ、平安時代、大同2年(807)福王寺開山。豪族殿様も亡くなり比田井山に墓を作り古墳、内裏塚が残る。望月氏庇護に依り鎌倉時代、建仁3年(1203)幸筌が新堂建立、塔堂六坊。阿弥陀如来像を造立させ、安土桃山時代、天正15年(1587)引山が中興開山。

伝承

本札所は江戸時代前期まで福王寺から3キロメートル程離れた山中にある寺別当の一つ補陀山作畑観音(馬頭観世音、現佐久市印内地籍昭和百番観音頂上付近)であったといわれる。

「開山とされる善渕王尊像」(佐久市立望月歴史民俗資料館 展示・収蔵資料図録 平成20年)

伝説「望月の駒」で駒の倒れた所に、役の行者作の観音を作畑観音に祀る。

「地元に伝わる馬頭観世音」(佐久市立望月歴史民俗資料館 展示・収蔵資料図録 平成20年)

札所観音がない時期もあり、江戸時代後期から福王寺が本札所を受け持つという。

所在地

福王寺観音堂

佐久市協和小平雫田1054

※ アクセス国道142号に面して東信運転免許センター交差点を西に折れ、道なりに集落内を進み、山沿いに本堂等が見える。(近世は比田井山越え)

納経所

雫田山竹仙院福王寺

佐久市協和小平1054 電話 0267-53-2652