御本尊

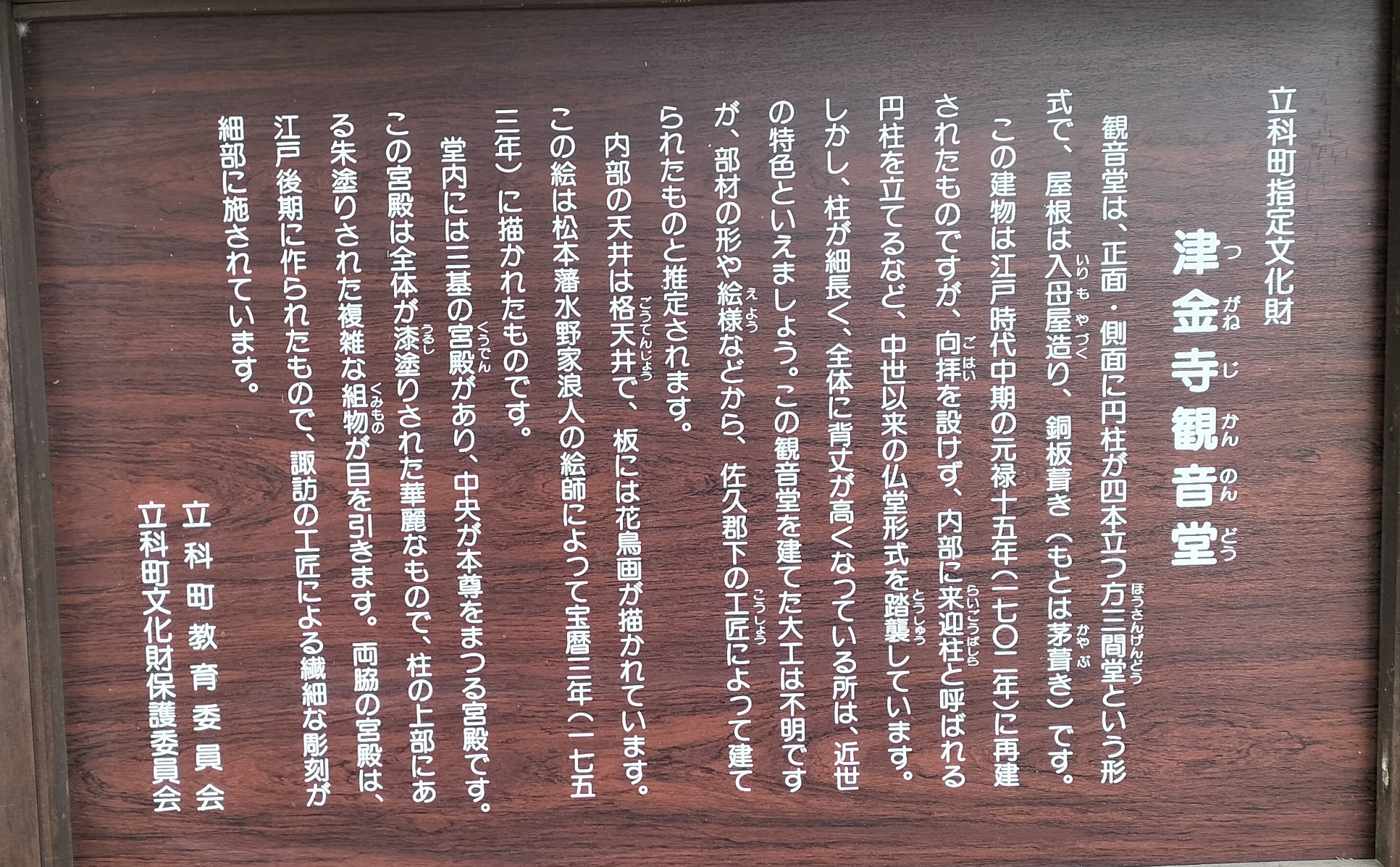

聖観音

高さ1.1メートル余、厨子に納める秘仏。元々は十一面観音だが火災による焼失部分を削り聖観音の形に仕上げた。江戸時代中期、観音堂を建立。

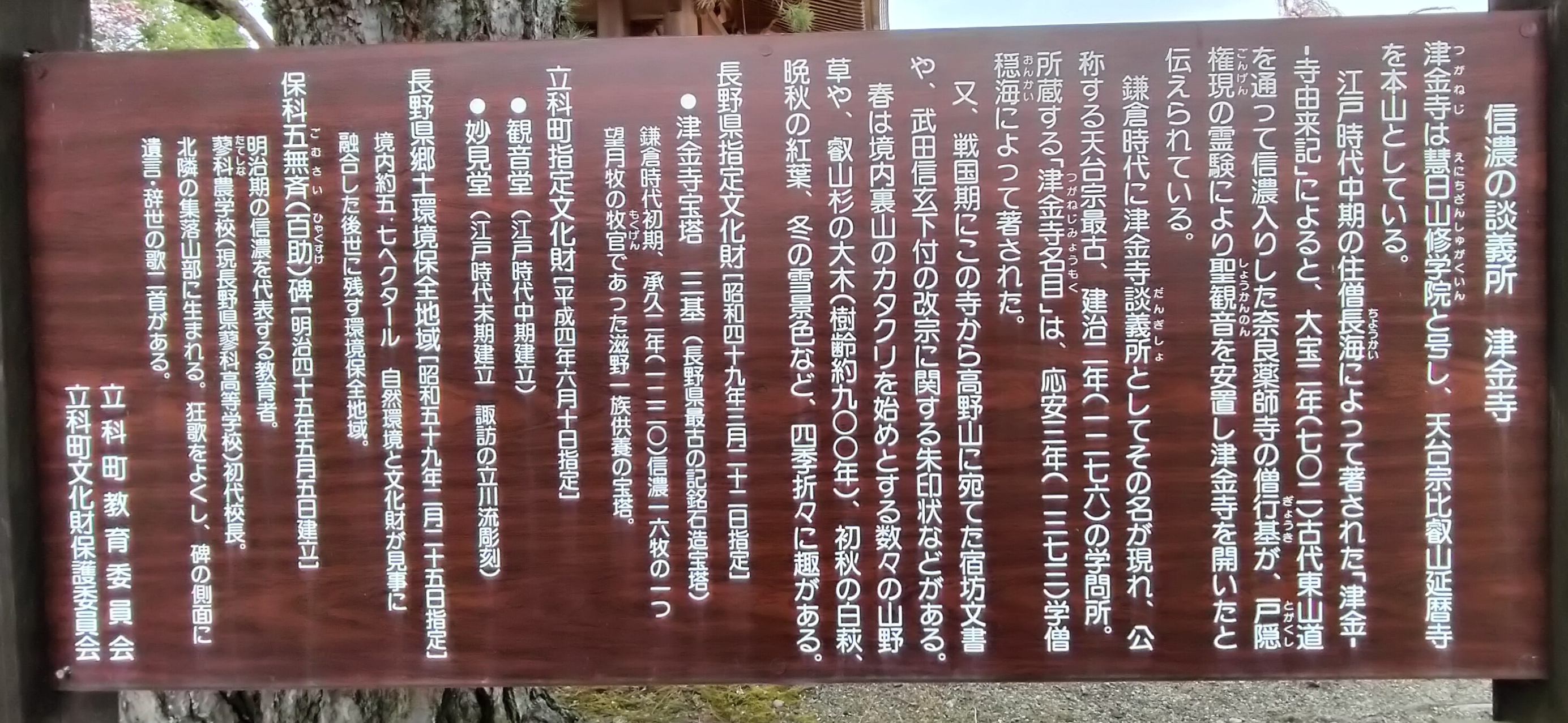

寺伝

元々津金寺は無本寺。奈良時代、大宝2年(702)大和国薬師寺僧行基、聖観世音を安置、仏教敷衍(ふえん)の場として開山。伝教大師最澄・慈覚大師円仁により学僧育成寺として天台談議所、北朝時代、応安年間(1368-1375)中興開山穩海大僧正、四宗(天台・真言・法相・禅宗)兼学学問道場として比叡山僧侶修学院を設ける。

室町時代、元亀3年(1573)武田信玄が庇護、跡部大炊助を定着、延暦寺に属する天台宗にした。※天台宗信濃五山、日本三津金寺:平林山津金寺千手院(佐久穂町平林)、津金山海岸寺(山梨県)

伝承

未完の仁王さん

戸隠の九頭龍権現作で寺の守りとして立ち、疫を避ける霊應があると言う。九頭龍権現がこの仁王を作る際に見ることを禁じたがその禁を破った者があり製作を途中で止めて、昇天したと言われる。

仁王門は江戸時代文化10年(1813)再建。茅葺単層切妻造り八脚門、三間一戸楼門で素朴な造り。立川流宮大工の上諏訪上原市蔵、茂田井田中円蔵の両人作。

行事

4月18日「昼観音」縁日

8月1日「夜観音」縁日

※縁日で厨子の扉を開くが高さ50センチメートル余、前立観音を拝める。

所在地

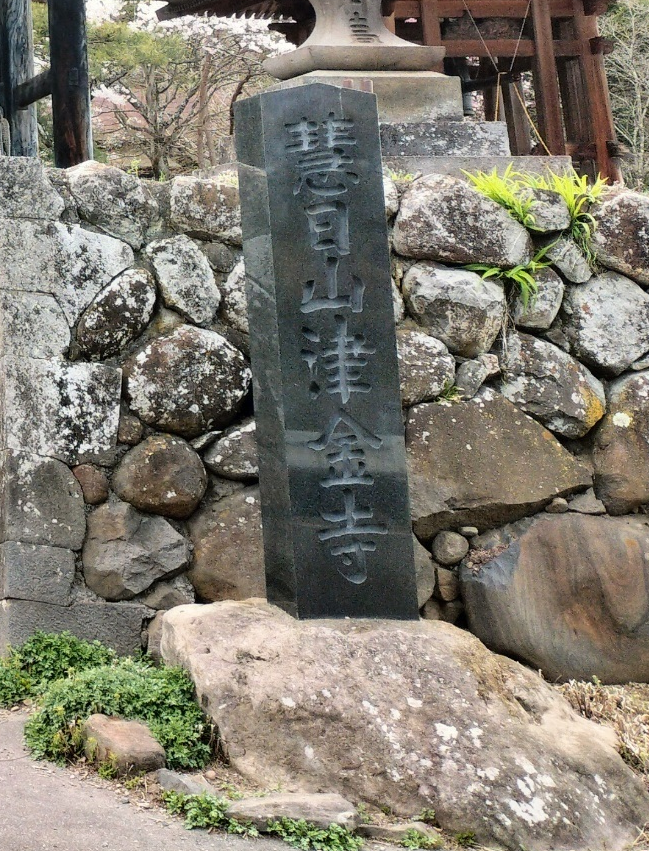

津金寺本堂

立科町山部279

※ アクセス 国道142号を西へ山部の信号を北に折れる。(近世は山越え茂田井道)

納経所

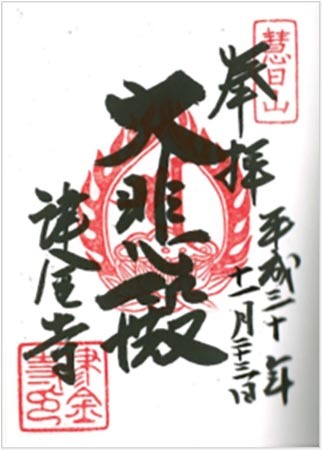

慧日山修學院津金寺

立科町山部279 電話 0267-56‐0505

満願札所

結願(けちがん)を迎える満願札所で最後の納札を済ませ、これまで背負ってきた笈(おい)を下ろし、帷子(かたびら)を脱ぐ。

納歌

今日までは 親と頼みし 笈摺を 脱ぎて納む 芦田津金寺